发布日期:2025-08-05 16:37 浏览次数:

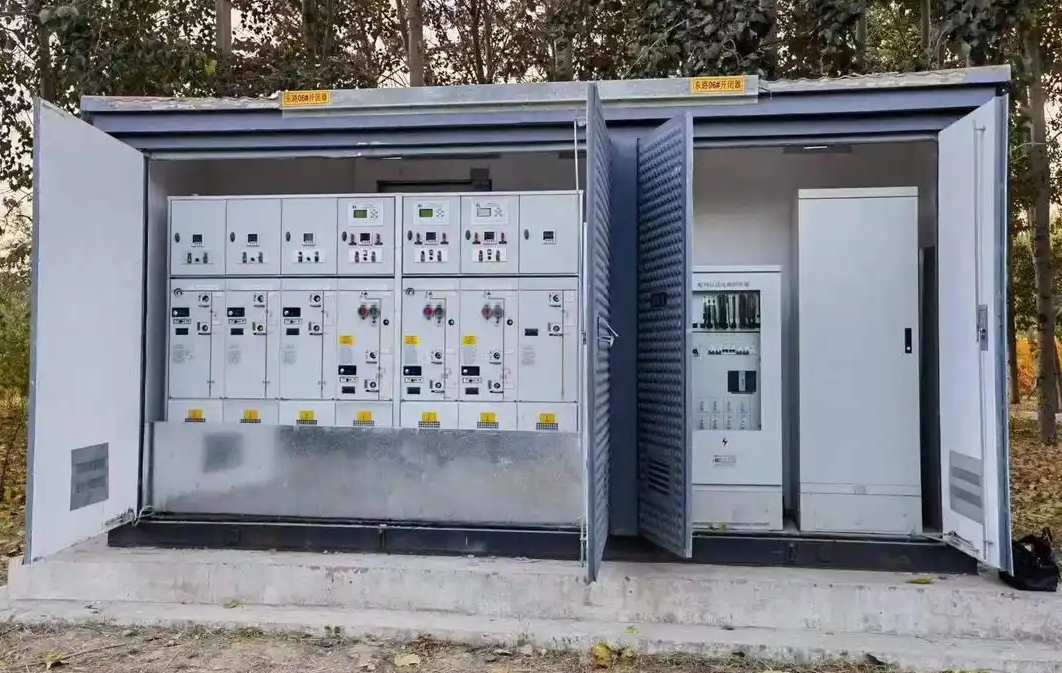

在闷热的配电房里,运维人员手持红外测温仪,逐个扫描环网柜的电气节点。汗水浸透工作服,视线被柜体阻挡,而那些真正危险的发热点——母排连接处、电缆接头——却在仪器无法触及的角落悄然升温。这一幕曾是电力运维的日常。据统计,我国每年电力系统故障中约40%由高压设备过热引发,传统测温方式的盲区让隐患如影随形。而当RFID测温芯片被嵌入一枚螺母或一个堵头时,环网柜的测温方式发生了颠覆性变革。

环网柜作为电力配送的核心节点,其内部电气连接点(如电缆头、母排、断路器触头)的过热问题长期困扰行业:

监测盲区难以突破:封闭柜体与高压环境使人工巡检无法覆盖关键点位,红外测温无法穿透金属柜体,漏检率居高不下;

环境适应性不足:户外部署面临高温、潮湿、粉尘的侵蚀,传统传感器易腐蚀失效,布线更增加短路风险;

实时性严重滞后:人工巡检周期需数小时甚至数天,无法捕捉瞬态温升,而有线传输易受电磁干扰导致数据延迟。

这些痛点构成一个“不可能三角”:安全、实时、全面难以兼得。直到无源RFID测温芯片的出现,才真正打破僵局。

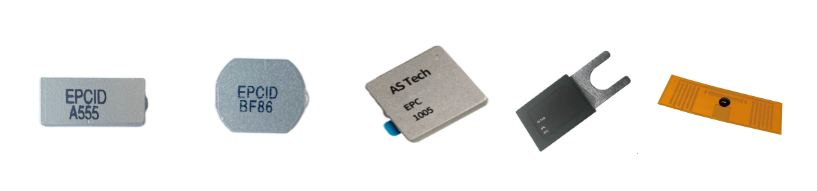

RFID测温芯片的工作原理堪称 "黑科技":它不需要电池,当专用读写器发出射频信号时,芯片通过天线接收能量并激活内置的温度传感器,就像太阳能计算器利用光能工作一样。测量完成后,温度数据会通过反射信号传回读写器,整个过程仅需0.1秒。

这项技术实现了多项关键突破:

· 超宽温域:能在- 40℃至150℃区间稳定工作,从东北严寒地区到南方高温车间都能适用

· 高精度:常温下误差≤±1℃,关键区间(35-42℃)精度达±0.1℃,相当于能分辨出人体 0.1℃的体温变化

· 抗金属设计:采用特殊电磁兼容技术,可直接粘贴在母排等金属表面,解决了传统设备在金属环境中信号衰减的难题

· 超长寿命:无机械损耗和电池老化问题,设计寿命10年以上,某试点项目运行8年后仍保持98%的完好率

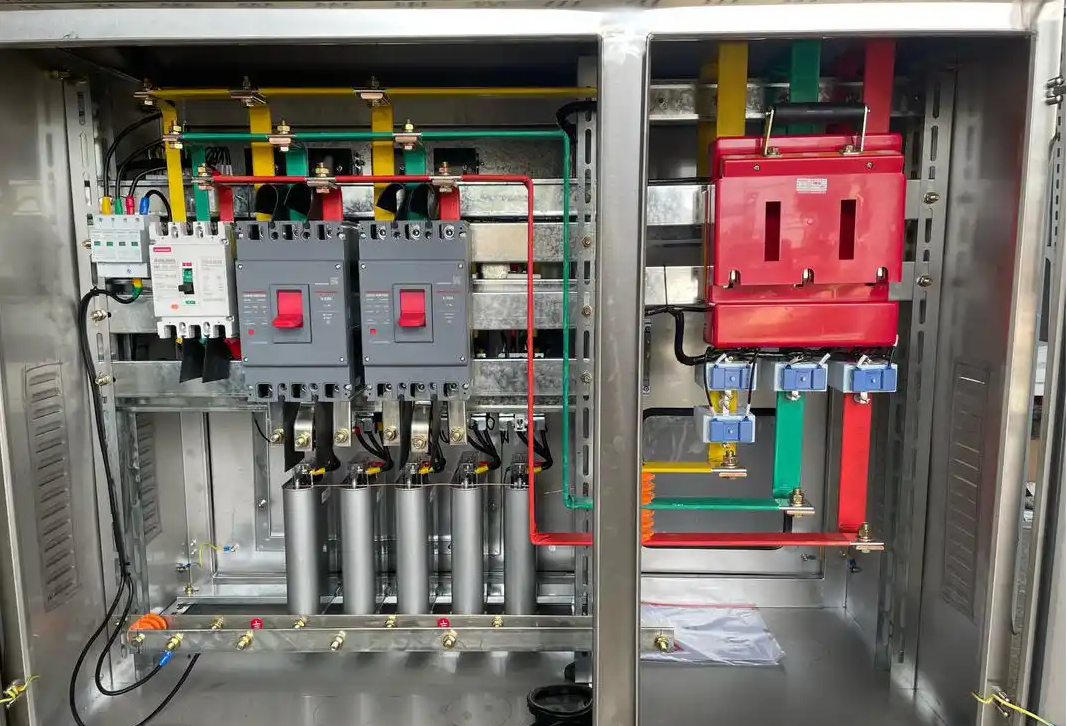

传统测温方式,无论是接触式传感器,还是红外测温仪,在高压环境下都存在一定安全风险。接触式传感器安装时可能会破坏设备原有绝缘结构,而红外测温仪受距离、角度、遮挡物等因素影响较大。RFID测温芯片则完全不同,它通过无线射频信号传输数据,无需与设备进行物理接触,就像一位隐形的观察者,在不干扰环网柜正常运行的前提下,默默监测着温度变化,有效避免了因物理接触带来的设备干扰与安全隐患,尤其适用于高压、强电磁的复杂环境。

环网柜的工作环境复杂多样,户外的风吹日晒、雨淋雪飘,工业场景中的高温、高湿、多粉尘,对监测设备都是严峻考验。RFID测温芯片采用陶瓷或航天军工级材料封装,这些材料具有出色的耐高温、防潮、抗粉尘性能,就像给芯片穿上了一层坚固的防护服。即便长期处于恶劣环境中,芯片也能保持稳定性能,精准测量温度,为环网柜在各种极端工况下的安全运行保驾护航。

每个RFID测温芯片都拥有独一无二的ID标识,如同设备的“电子身份证”。从环网柜投入使用的那一刻起,芯片就开始持续记录温度数据。通过对这些历史数据的深度挖掘与分析,结合先进的机器学习算法,能够精准预测设备温度变化趋势,提前发现潜在过热风险。运维人员可以依据这些预测信息,有针对性地制定维护计划,在设备故障发生前就采取措施,实现从被动维修到主动预防的转变,大大延长环网柜的使用寿命,提升电力系统的整体可靠性。

随着物联网、大数据、人工智能等新兴技术的蓬勃发展,RFID测温芯片在环网柜温度监测领域的应用前景将更加广阔。未来,它有望与更多先进技术深度融合,进一步提升监测的智能化水平。例如,结合边缘计算技术,在本地对大量温度数据进行实时分析处理,快速筛选出异常信息,减轻数据传输压力与云端计算负担,实现更及时、精准的预警。借助人工智能算法,对设备温度数据进行更深入的学习与分析,不仅能预测过热故障,还能对设备健康状况进行全面评估,为设备全生命周期管理提供更科学、全面的决策依据。

在应用范围上,除了环网柜,RFID测温芯片还将向更多电力设备,如变压器、开关柜、电缆接头等领域拓展,构建起全方位、多层次的电力设备温度监测网络,为智能电网的安全稳定运行筑牢坚实根基。这场由RFID测温芯片掀起的 “无源革命”,才刚刚拉开序幕,它必将在未来的电力行业发展中,书写更加辉煌的篇章,持续推动电力系统向智能化、高效化、安全化方向大步迈进。

(图片来源于网络 侵删)